但同时,他也相信免疫学发展正处于“激动人心的大时代”,每过几年都可以预期比较大的突破,为临床问题带来新的解决思路和方法,而且免疫学将给人类带来越来越大的贡献。

做一件每天都不一样的事情

有人抱怨科研是辛苦且枯燥的,每天待在实验室,一个课题一做就是好几年。从1990年读博算起,迄今为止,董晨已经在免疫学研究领域中坚守了30年。但董晨坚定地认为自己在做一件“每天都不一样的事情”。

“如果光看做的事情,可能每天都是一样的,但今天和明天要回答的问题却不一样。不断有新的问题需要我们解决和回答,这个事就变得有意义了。”

2003年,董晨课题组在做研究时偶然发现了一种不易得关节炎的小鼠模型,虽然当时的理论完全无法解释这种现象,自己也毫无具体思路,但这件“怪事”他一直没忘。

后来,董晨读到一篇关于临床的文章,他注意到文中提到的一种细胞因子——白细胞介素17在风湿性关节炎患者体内表达水平比较高。经过一系列研究,课题组发现之前的模型鼠恰恰是白细胞介素17缺陷型。他们惊喜于这一发现,并未止步于此,开展的研究从细胞因子到细胞再到免疫系统逐步升级。

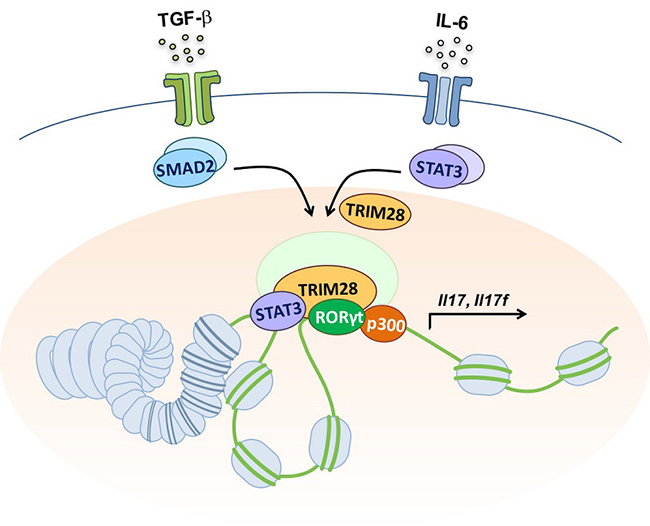

2018年,董晨课题组发表Cell子刊等两篇文章解析肿瘤免疫治疗新发现,也提出了外界的细胞因子信号影响Th17细胞表观活化的新机制。

TRIM28调控Th17细胞发育过程中的分子及表观调节机制

千里之行,始于足下。科学发展历程中的一切相关重大突破,都离不开基础科学研究。

董晨多次强调加强前沿交叉研究的重要性,他认为现在最需要解决的是临床医学和基础研究、生命科学以及工程学的交叉发展,而当前的交叉发展还远远不够。“我们的医生在忙着发文章,而不是解决临床问题;而我们的生命学家和工程学家其实对于临床问题的了解有限。”为了推动交叉研究的发展,他设想在基础的专业划分上,通过一定的机制和鼓励丰富更有横切面的架构,使得来自不同专业背景的人能够集智集力,贡献自己的知识和才能。

“Trial and error。科研不仅仅是做实验、发文章,科研更应该是一个提出问题,通过方法获得数据,总结规律,验证假设并且提出新问题的过程。”董晨希望决定从事科研工作的青年学子能真实叩问自己的内心,是否对科研有兴趣、有耐心,是否对“科研是个人解决问题的强烈意愿和集体活动的结合”有清晰的认知。

“做科研,最好认准一个方向,然后系统性地做下去。我经常跟我的学生说,你要做的就是尽你的可能性去解决一个问题。多数重大成果的发现都需要一个积累的过程。当你坚持下来,并最终积淀出开创性的成果,做科研的意义会被真正体现出来。”董晨说道。

培养具有研究能力的医生

走进董晨的办公室,墙上的白板写满了分子式和细胞分化图表,这是他和学生讨论时鼓励他们随手写下的疑惑和想法。

周四整整一天的时间,董晨都在这里和学生们一对一讨论,答疑解惑。此外,每周一的组会和文献研讨他也从不缺席。他的博士生王晓双回忆起,有一次董晨出差结束,凌晨从国外坐飞机返程,早上到了机场竟直接赶到学校开组会,和学生们讨论完才回去休息。

董晨觉得自己在学生眼中应该是严格而有脾气的,但王晓双在免疫学实验室进行了一年的肿瘤免疫研究,从没见过老师发脾气,永远是和蔼可亲的样子。

他常常用最通俗易懂的方式来讲解专业知识,在理解未来的一期讲座中,他做了个生动的比喻,“免疫系统是我们的解放军,它起到对我们人体最有效的保护。组成我们人体最基本的单位是细胞,我们为了使人体不受外界的干扰,内部有一些问题以后能够及时进行修复,我们需要类似于解放军战士、武警、交警等等队伍进行维持。实际上免疫系统就是起到这样的作用,当有外界感染进入我们体内,免疫系统能够及时地进行反应,进行抵抗,把病菌清除。”

作为医学院第二任院长,董晨感到任务艰巨,责任重大。“医学院不是进行填鸭式的教学,而是旨在创造一个环境,培养年轻人的创新能力和终身学习能力。”正如从前思考的那样,他认为虽然医学院的根本目标在于培养好的医生,但现在清华医学院更致力于培养有研究能力的医生,在看病的过程中,发现问题、解决问题。

上一篇:【主题教育】林泰:“为立德树人奉献一生!” 下一篇:中国存储系统的先行者